你是不是也见到过,地铁上,邻座妆容精致的年轻女孩正专注摆弄一只巴掌大的毛绒挂件——为它调整围巾角度,顺便用手机拍下它的可爱造型。这不是个例:越来越多成年人正在拥抱“儿童”文创。

这背后是一场席卷全球的“童趣经济”(Kidulting)。由Kid(孩子)和Adult(成年人)合成的英文单词Kidult,多用来指代童心未泯的成年人。童趣经济简单来说,就是成年人主动消费儿童产品或重温童年活动——买盲盒、追动画、囤玩偶、拼积木……成年人正集体活成了大型“过家家”现场。

成年人的“儿童玩具”

各地博物馆沉浸式“过家家”

去年开始,甘肃、西安、河南等多地的博物馆根据当地特色推出包括毛绒版麻辣烫、肉夹馍“绒馍馍”、烩面等毛绒玩具类文创产品,在售卖过程中还会跟顾客一起上演一场逼真还原的沉浸式“过家家”,给游客很多惊喜,不少网友也慕名而去。

“一串香菇、一串蟹棒、一串年糕……您的麻辣烫做好了,请慢用!”

“肉夹馍您是要肥瘦的,还是要全瘦的?再给您浇一勺卤汁~”

“您要选哪些配菜?烩面想要煮软一点还是有嚼劲一点的呢?

图源:小红书@小章鱼鱼

情绪搭子Jellycat

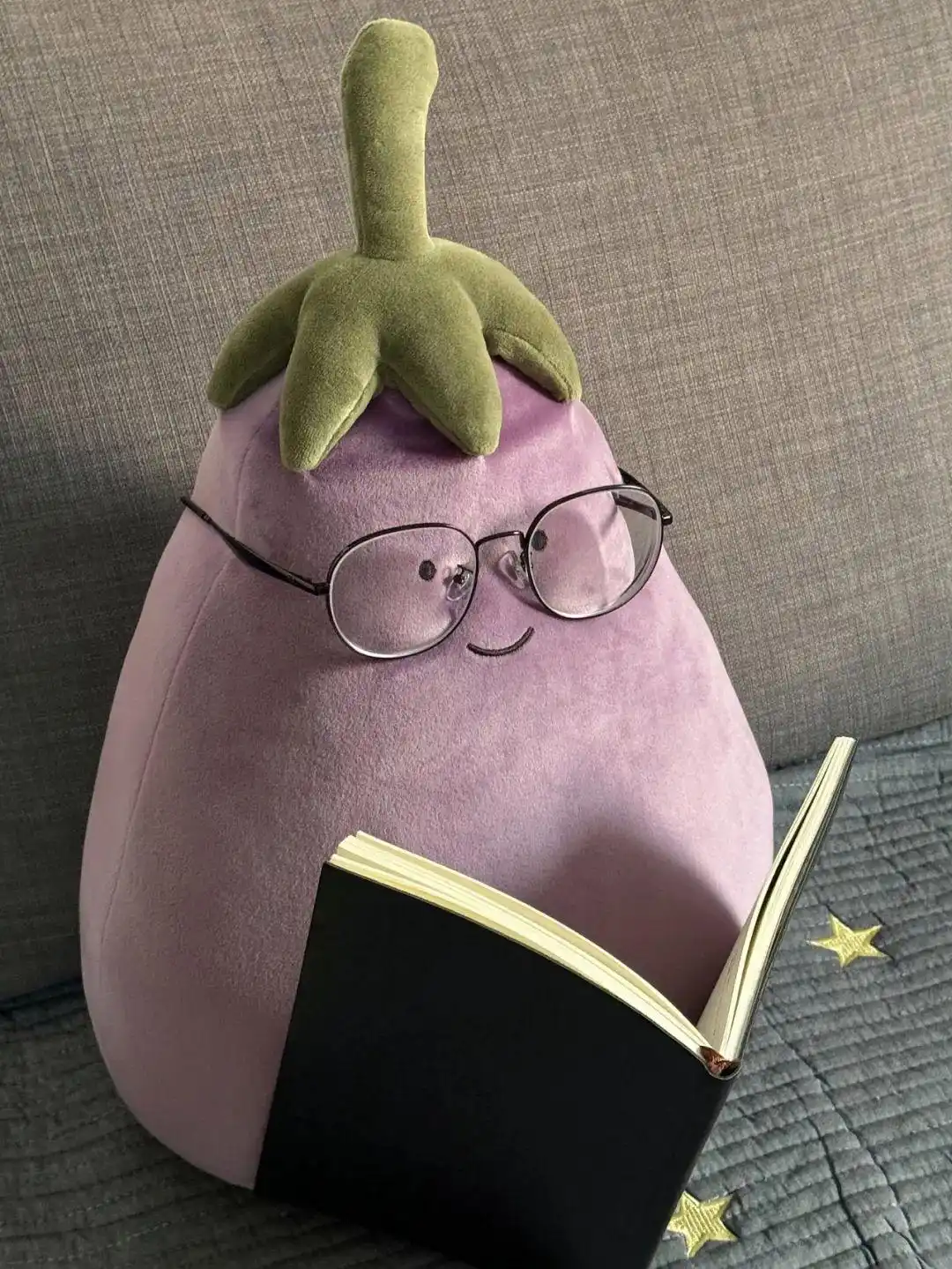

在毛绒玩具中,英国品牌Jellycat非常有名,又名“吉利猫”。它的玩偶种类广泛、形象鲜明,从瓜果蔬菜到锅碗瓢盆,都可以被毛绒化,再安上一双豆豆眼和一个微笑,就是标准的Jellycat表情。

去年,Jellycat在美国纽约开设不卖食物、只卖玩偶的快闪餐厅。店员拿着锅铲烹饪汉堡玩偶,再用餐盒打包送到顾客手中,这特别的打包流程仿佛“过家家”一样,大受欢迎,门店很快大排长龙。

图源:小红书@一颗美梨

每只Jellycat都有自己的人物小传和角色意义,创作者像对待孩子般对角色的“拟人化”设计,使得每个玩偶好似都被赋予了生命和个性。

满脸写着peace&love的网红茄子、老牌网红邦尼兔、新晋流量炸毛朋克企鹅,伤心青蛙和伤心水煮蛋等等,这些好像满脸写着“我很懂你”的玩偶为年轻人提供了情绪释放的出口,也成为了他们难以戒断的情绪搭子。在Jellycat的世界里,玩偶可以做自己,拥有玩偶的人也可以。

Jellycat官方还专门开设了玩偶的“退休名录”,每年将会有一批玩偶卸下 “打工人”身份,正式开始退休生活,而这些喜提退休的玩偶也将停止量产,成为绝版,更是引发很多人的不舍。

玩偶圈“鼻祖”Disney

说到玩偶,Disney可是玩偶圈的“鼻祖”。迪士尼玩偶从古早的网红米奇、维尼、草莓熊,再到火成比女明星还要女明星的玲娜贝儿和星黛露,有多少经典动画IP就可以衍生出多少款玩偶手办,家族之庞大超乎想象。

不仅如此,这些玩偶手办还有着强大的真人后援团,其应援实力丝毫不逊于明星。

小而可爱的Chiikawa

这个来自日本的“新晋顶流卡通IP”你一看可能也觉得熟悉,它是由日本知名漫画家士力(Nagano)创作的Chiikawa(指小而可爱的东西),主要成员由三只小动物构成。

一只是名为吉伊的仓鼠,性格内向,不善言辞,但对朋友总是仗义相助;一只是名为小八的猫咪,虽然爱唠叨,但直率热情的性格颇受大家喜爱;另一只是乌萨奇,活泼可爱又爱吃的兔子。

这三只表情和说话语气软萌可爱的IP形象被创作成了表情包、各类周边和玩偶,无死角侵入年轻人的日常生活。

全球火爆的Labubu

还有前段时间爆火的Labubu,作为泡泡玛特的IP之一,Labubu从社交平台上的“开箱狂欢”,到海外门店前彻夜排队,再到拍卖会上成交价高达108万元的“隐藏款”,在全球引发了抢购热潮。

这只独特的小怪兽,没有语言,却能穿透情绪、打动人心,被全世界记住。如今Labubu不仅身价暴涨,而且已经不是你想买就能买到的了,真的堪称“一BU难求”。

而泡泡玛特的系列盲盒玩偶长期以来也饱受很多年轻人喜爱,盲盒里的娃娃款式、神态、颜色各异,可可爱爱又古灵精怪,很多成年人以抽泡泡玛特盲盒为乐,致力于抽到自己喜欢的款式。

为什么成年人开始买玩具?

据不官方统计,现在有7000万成年人会给自己买玩具:盲盒、乐高、毛绒玩具等,它们好像轻轻松松地就占据了年轻人市场。这些玩家还会在网络平台上分享各种“养娃”经验,包括玩偶衣服的制作、搭配,玩偶的清洗、修补。

“情绪搭子”“家人”“养娃”等名称,不只是代表着玩家们的“痴迷”,或许更是一个时代的症候——我们为什么如此需要玩具?

有研究从商业的角度给出了答案,买玩具其实是一种情绪消费,体现出当代青年对陪伴和治愈的需求。成年人“过家家”走红,则更进一步凸显他们逃离充满不确定性的现实、从童真中寻求安全感的迫切之情。

“如果说情绪消费的远因是消费主义,那么近因则是在充满不确定性的生活中给自己寻找安慰。”

如今高负荷的生活节奏和复杂多变的社会生态环境,让成年人产生不安全感,感到前所未有的压力和难受。而可爱软萌的玩具能够触发积极情绪,减轻焦虑和压力,还能无条件倾听烦恼和秘密,自然就成为了他们释放情绪与压力的出口,表达自我和连接他人的桥梁。

而这也让品牌看到了情绪消费之于年轻消费群体的商机,于是一只又一只“掘金兽”带着使命诞生,与寂寞的、孤独的、童真的、不想长大的成年人双向奔赴。

还有人说,自己对玩具如此痴迷,是为了给遗憾的童年一个交代。心理学上有一个专门的名词来形容这样的感受——童年报复性补偿。

比如在豆瓣小组“大人也需要玩具”里,有网友说:“不知道从什么时候起,我开始喜欢收藏一些玩具,想起小时候父母很少给我买喜欢的玩具,这算不算一种自我养育,对童年的一种弥补?”

或许小时候对玩具的憧憬,变成了现在的补偿,因为自己终于有能力再把当年那个自己养一遍。

成年人爱玩具引发争议

对于成年人爱玩具,不同的人有不同的观点。

有人认为,玩具并不与任何固定年龄层进行等同,它只是一种物品,也只是一种需求,而成年人同样可以有着细微、柔弱、纯粹的情感需求。如果玩具一定要与“童年”进行等同,那么成年人也依然需要一种“广义童年”的抚慰——这并不是真实的年纪,而是一种童年状态的复刻:无忧无虑、自我沉浸、天马行空,这无关年龄,而是一种生活空间的短暂切换,以求得精神的抽离和愉悦。

也有网友说到,成年人喜爱玩具,渴望一种柔软、纯粹的价值,对社会氛围来说也是有益的。人们的精神世界,因为玩具的存在而变得细腻、丰富,而不是粗粝、单薄。这也一定会展现于社会生活,体现在更温和的交流、更富有想象力的表达,以及更愿意彼此理解和共情的态度里。

但有人认为,成年人热衷于买玩具让人感到很不可思议,也不太应该。一说买玩具,大家很容易想到是要给小朋友买的,而很少人会觉得要给大人买玩具;玩玩具这件事似乎也只存在于小孩子的生活里,成年人需要忙碌工作和家庭,怎么能在玩玩具上放置那么多精力呢?

还有人关联到了成年人应该如何成熟地与现实社会相处的问题。他们表示,玩玩具不是大人该干的事,大人应该去直面“严肃”的事,而不是玩玩具。生活中的问题需要直面去解决,如今的社会压力需要每一个成年人正视并接纳,如果大家都用玩玩具来逃避现实生活,那么现实问题又怎么解决呢?

也因此,每当涉及到此类话题,总有“幼稚”“巨婴”“逃避”“心智不成熟”“不务正业”“玩物丧志”之类的评论出现,可见,大人玩玩具的现象还是正面临着一些拷问。

综合自:新京报、时集、Z世代说、环球时报、联合早报、中国日报双语新闻、非遗文创秀、新东方等。

(来源:河南卫视)